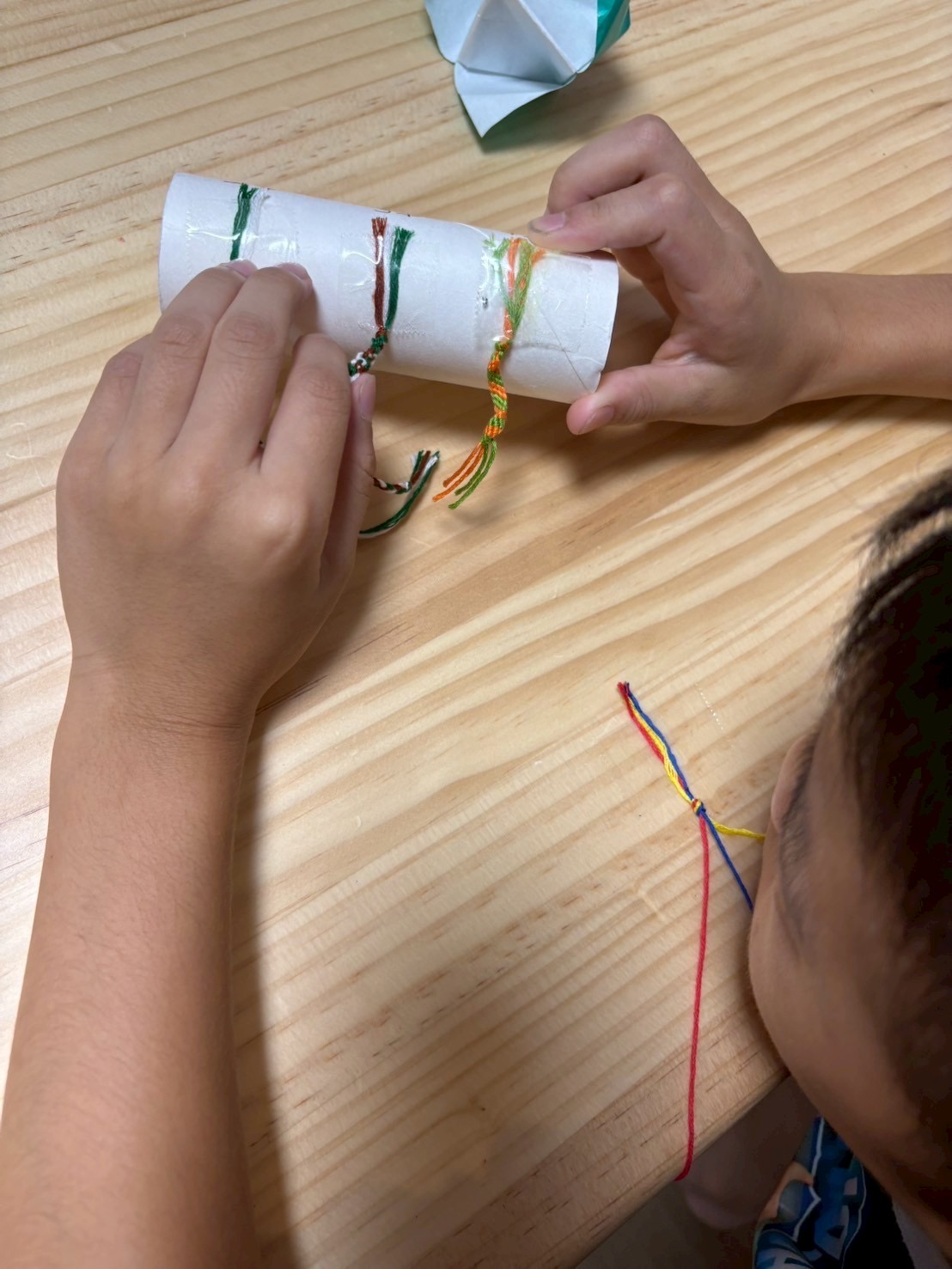

スレタンハウスのある日、子どもたちが指先を動かしながらミサンガづくりに挑戦しました。

赤・青・黄…思い思いに選んだ色の糸を組み合わせて、自分だけの“お守り”を作っていく活動。完成した瞬間の笑顔、誰かに見せたくなる誇らしい気持ち。そこには、手仕事の楽しさと、療育的なねらいがしっかりと詰まっていました。

🧵活動の流れ|自分の手でつくる“意味あるもの”

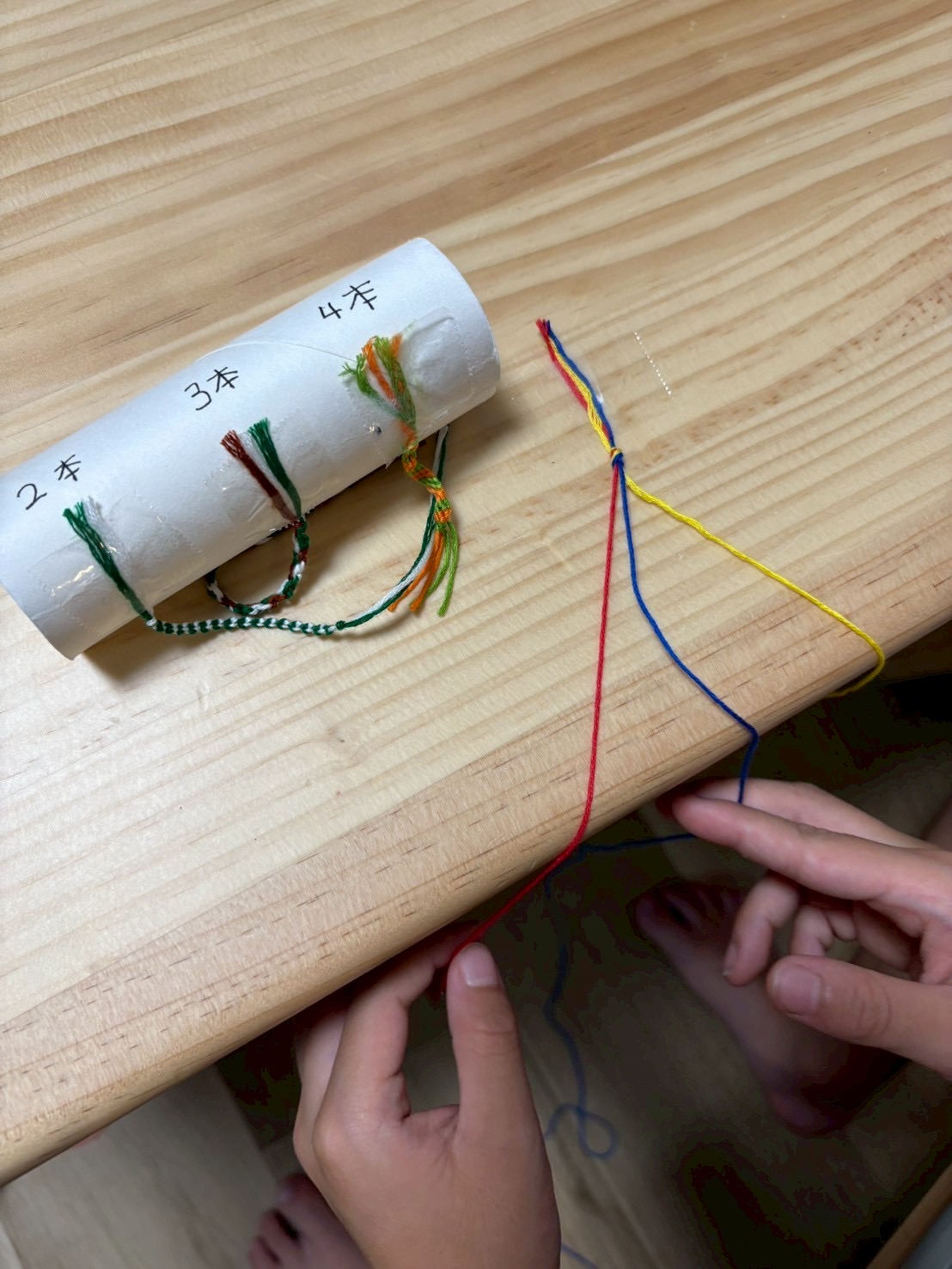

今回はトイレットペーパの芯を使って、紐を固定して編み込みました。

2本・3本・4本と編む本数を工夫することで、子どもたちの発達段階に合わせたチャレンジが可能です。簡単そうに見えて、実は指先の力や順番の理解が必要なこの活動。

最初はスタッフと一緒にゆっくりと…慣れてきたら「もう一人でできる!」という姿も見られました。

🎯療育的なねらいと育まれる力

✋1. 巧緻性の発達

糸を持つ・引っ張る・交差させる——一連の動きは、指の独立運動や協調運動の練習になります。繰り返すことでスムーズに動かせるようになり、「つくれる」感覚が自信につながります。

🧠2. 順序や規則の理解

編み方には決まった順番があります。「次は赤、その次は青」といった繰り返しは、ルールの理解やワーキングメモリのトレーニングにもなります。

→その積み重ねが後の“計画性”や“見通しを持つ力”に。

💬3. 自己表現と選択

「青が好きだから」「今日は黄色の気分」など、糸の色選びに個性が出ます。完成した後も「見て!」「○○ちゃんにあげるんだ」と、自分の作品について語る姿があり、創作を通して気持ちを伝える経験になります。

👥4. 社会性・協調性の芽生え

隣の子が作る様子を見て「どうやってやるの?」「これ、手伝って」と声がけする場面も。自分だけでなく相手の存在を意識し、協力しながら進める中で、自然な関わりの力が育まれます。

トイレットペーパの芯に、色とりどりの糸がしっかりと結ばれています。「2本」「3本」「4本」と書かれたラベルが見え、それぞれの子が自分のレベルに合わせた編み方にチャレンジ中。

赤・青・黄の糸を使う子どもたちの手元に、集中の空気が流れています。スタッフがそっと手を添える場面もあり、子どもたちは安心した表情で手を動かしていました。

🏡家庭でもできる!ミサンガづくりの魅力

ミサンガづくりは、少ない道具でできる素敵な活動です。

毛糸や刺繍糸、厚紙があれば簡単に準備でき、「今日は3色で編んでみよう」「ゆっくりでも大丈夫」と声かけするだけで、親子で楽しく取り組めます。

完成したら「プレゼント用にする?」「かばんにつけようか」と、喜びが日常の中に広がります。

📝まとめ

ミサンガづくりは、色や形だけでなく、“編む”という行為を通じて心と体の成長を促す活動です。

「集中して手を動かすこと」「自分で選ぶこと」「人と関わりながら進めること」——これらすべてが、子どもたちの発達にとって大切な栄養になります。

スレタンハウスでは、こうした創作活動の中に療育の視点を取り入れながら、子どもたちの“自分らしさ”が輝ける場づくりをこれからも続けていきます。